Le musée des Beaux-Arts de Valenciennes a besoin de vous pour sa prochaine exposition Copieurs ! : votez pour votre œuvre préférée

Musée des Beaux-Arts de Valenciennes

Votes jusqu’au 31 octobre – Exposition du 1er décembre au 21 février

La démarche est pour le moins insolite, mais force est de constater que celle-ci a su trouver son public. Le musée des Beaux-Arts de Valenciennes fait appel à ses visiteurs pour concevoir sa prochaine exposition hors les murs, Copieurs !, un accrochage édifiant opposant une œuvre originale à son imitation. Le principe est simple : l’institution invite son public à voter pour son œuvre d’art préférée. Les 10 créations qui auront remporté le plus de suffrages se verront distinguées de la plus belle des manières en étant exposées dans les espaces verts aux abords du musée, selon un accrochage poétique en dialogue avec la végétation environnante. Alors vers quelle œuvre se portera votre choix ? Serez-vous sensible à l’époustouflante copie du Laoccon et de ses fils enlacés par des serpents ou vous montrerez-vous plus enclin à attribuer votre vote à cette délicate interprétation de La Toilette d’Antoine Watteau ? Saurez-vous démêler le vrai du faux face à ses deux versions de La Prédication de Saint Jean-Baptiste dont une seule est signée Pieter Brueghel ou allez-vous tomber dans le panneau confronté à cette reproduction anonyme de Fragonard ? Pensez-vous reconnaître l’original de la simple copie ? Faites votre choix depuis la plateforme dédiée avant le 31 octobre !

Le saviez-vous ?

Plagiat ? Faux et usage de faux ? Située quelque part entre la simple imitation et la parfaite contrefaçon, la copie a connu ses heures de gloire au Moyen-Âge et à la Renaissance. Ces troublantes versions permettaient de transmettre des œuvres du passé, de former les artistes en herbe, de rendre hommage aux maîtres… et de réinventer les chefs-d’œuvre !

Cliquez sur votre copie préférée pour voir son original et voter pour elle !

Les Incontournables Antiques

La copie est inséparable de l’apprentissage. Dans la formation académique, les maîtres font copier des dessins à leurs élèves, puis des sculptures, jusqu’à passer au prestigieux modèle vivant. Contrairement à la copie d’un dessin, copier un modèle en trois dimensions implique une transposition. Ici, l’original est rendu par la rapidité du geste, des hachures et des lignes qui insistent sur les courbes de la statue et la font presque onduler. Considérée comme l’idéal de la statuaire antique, la Vénus de Milo a été copiée à de très nombreuses reprises pour ses proportions parfaites et la fascination qu’elle exerce encore aujourd’hui. Les bras disparus font l’objet d’hypothèses très variées et l’on ignore encore leur position initiale. Seuls deux points concernant la statue commencent à faire consensus : elle serait datée du 4e siècle av. J.-C. et représenterait la déesse de l’amour Aphrodite… quoique cela pourrait tout aussi bien être Amphitrite, la déesse de la mer !

Le Groupe du Laocoon est sans doute l’un des meilleurs exemples d’une œuvre de l’antiquité grecque qui ne nous serait pas parvenue sans sa copie romaine, elle-même déclinée à maintes reprises. Le Laocoon est retrouvé à Rome au début du 16e siècle : il s’agit d’une copie romaine d’une oeuvre hellénistique, c’est-à-dire de la fin de l’antiquité grecque (1er ou 2e siècle av. J.-C.). Cette sculpture représente le prêtre troyen Laocoon, tué avec ses fils par deux serpents. L’œuvre connaît immédiatement un immense succès et fait l’objet de nombreuses copies, y compris privées. C’est vraisemblablement le cas de la version de Valenciennes, plus petite que l’original (55 cm de haut contre plus de 2m), qui provient de la collection du duc Emmanuel de Croÿ. La version romaine est retrouvée avec le bras droit manquant : la copie de Valenciennes reprend ainsi l’hypothèse d’un bras déplié, bien avant qu’on retrouve, au début du 20e siècle, le bras original, plié. De la même façon, les bras manquants des fils sont reconstitués alors qu’ils restent manquants.

L’Apollon dit « du Belvédère » est l’une des œuvres emblématiques du répertoire antique auxquels se confrontent tous les artistes modernes lors de leur formation artistique. Cette copie romaine d’après un original grec perdu, datant probablement du 4e siècle av. J.-C., a été très largement reproduite à partir de la Renaissance, passant pour un modèle de proportions parfaites du corps humain. Le peintre néoclassique Jean-Charles Nicaise Perrin, comme les autres artistes de son époque, n’échappe pas à l’exercice d’étude de ces modèles antiques et livre ainsi une interprétation du profil de tête, rendu avec un air plus mélancolique que l’original.

Copier pour mieux vendre

On ne compte plus le nombre de copies de la Joconde, des réappropriations d’artistes aux produits dérivés marchands… Toutefois, si la célébrité extraordinaire de ce tableau de Léonard de Vinci date du début du 20e siècle, il existe également bien des copies anciennes destinées au commerce. Ainsi, le Musée de Valenciennes conserve également sa propre Joconde, une version flamande du 17e siècle. Les différences entre l’original et cette copie – teint pâle, vêtement sombre, mobilier plus présent, arrière-plan fantaisiste – indiquent probablement une copie de copie, sans que le copiste ait pu voir l’original : une pratique fréquente à cette époque, notamment lorsque l’original est éloigné géographiquement.

Le chef-d’œuvre de Quentin Metsys a donné lieu à plus de 25 versions à travers l’Europe. Longtemps attribué à Quentin Metsys lui-même, le tableau de Valenciennes a ensuite été donné à son contemporain et compatriote, le peintre flamand Marinus Van Reymerswaele. En attestent plusieurs détails, comme le remplacement du livre d’heures religieux par un livre de comptes dans la main de la femme, et surtout l’apparition du garçon à la lettre à l’arrière-plan. Le dernier état de la recherche ne permet pas de trancher sur l’attribution : il pourrait également s’agir d’une copie d’après Marinus Van Reymerswaele, témoignant du grand succès de commande de ce motif.

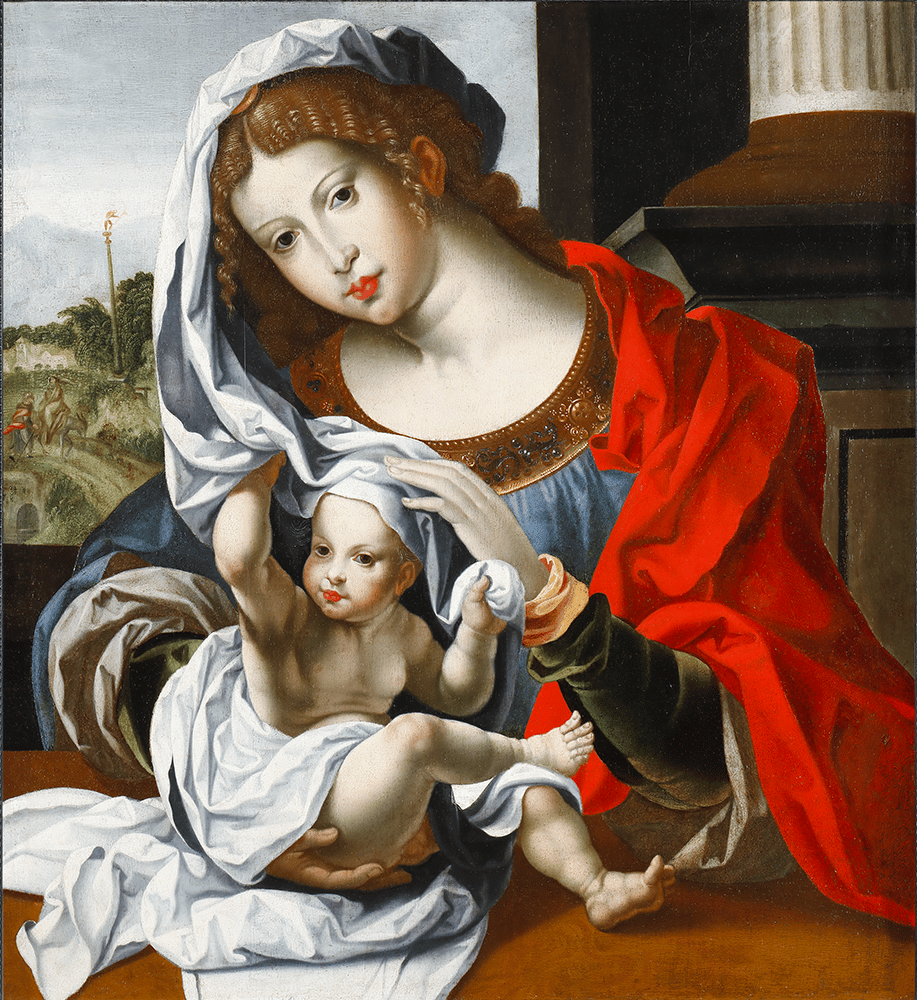

Le motif de la Vierge à l’enfant d’après Jan Gossaert a donné lieu à une impressionnante production, à tel point qu’il est sans doute impossible de déterminer quel fut le tableau originel – le tableau identifié comme le plus ancien est conservé à La Haye. Jan Gossaert, dit Mabuse – en hommage à la ville de Maubeuge, où il est né -, est à l’origine de ce répertoire, dont on connaît plus de 35 exemplaires. Ce succès commercial permet vraisemblablement à l’artiste et à son atelier de gagner suffisamment d’argent après la disparition du mécène de l’artiste, ce qui explique que l’atelier ait poursuivi cette production. La plupart des déclinaisons sont plus proches visuellement de la version de Valenciennes : manteau rouge de la Vierge, paysage en arrière-plan, parapet en pierre. Dans ces adaptations ultérieures, les artistes poussent également plus loin le geste de tendresse de la Vierge, en enveloppant les hanches de l’enfant.

La Prédication de saint Jean Baptiste est un tableau de Pieter Bruegel l’Ancien dont on connaît de nombreuses copies, notamment de la main de son fils, Pieter Bruegel le Jeune, comme c’est vraisemblablement le cas de celui de Valenciennes. Par sa pratique de la copie, Bruegel II a ainsi beaucoup contribué à diffuser les oeuvres de son père. Dans cette scène où prêche Jean-Baptiste, c’est un message d’universalité qui est diffusé : la diversité des types physiques invite à l’union, jusqu’à l’Asiatique et la gitane représentés au premier plan. La scène évoque visuellement des réunions clandestines tenues par les protestants dans les Pays-Bas espagnols catholiques du 17e siècle, mais les oeuvres représentant ce thème se sont étonnamment plutôt vendues dans les milieux catholiques, laissant en suspens la question du sens originel de l’œuvre.

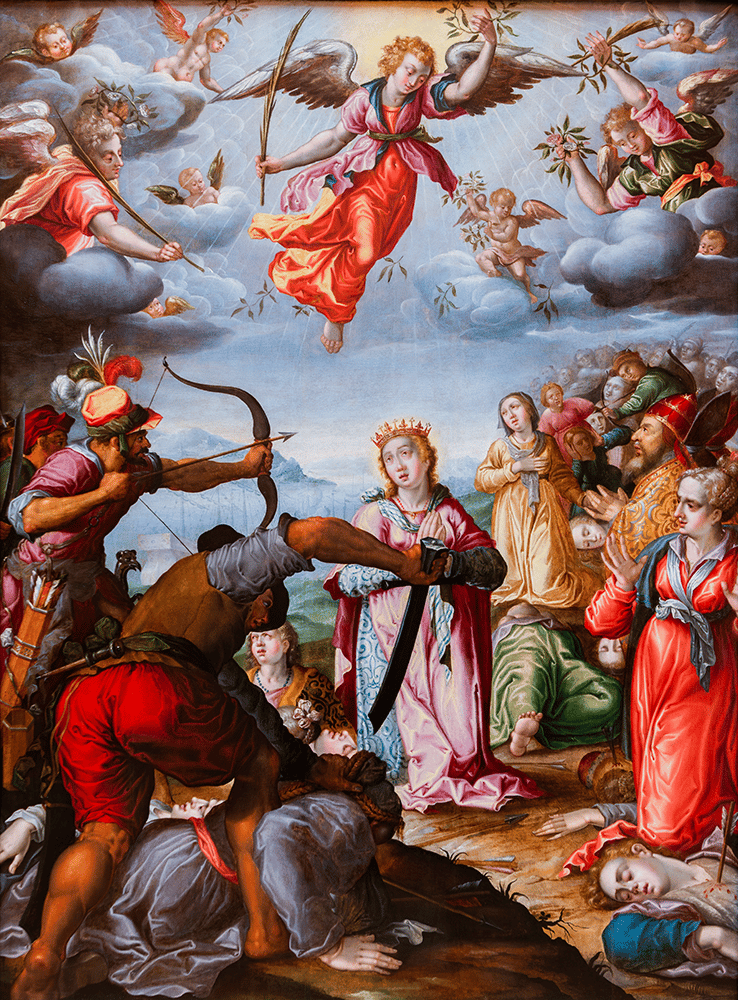

Ce Martyre de sainte Ursule, acquis par le Musée en 2017 et restauré avec l’aide des Amis du Musée, est particulièrement intéressant en ce qu’il est la copie d’une reproduction en gravure, elle-même plus célèbre que l’original. Œuvre du peintre flamand Pieter de Witte, le tableau original a en effet été popularisé par une gravure de Johann Sadeler. Plusieurs détails de la version de Valenciennes, peinte quelques décennies plus tard, démontrent que le tableau a copié la gravure plutôt que l’original : ainsi par exemple du visage qui peut être distingué sous le bras du bourreau, absent sous le pinceau de Pieter de Witte. Il s’agit donc d’un thème en vogue qui a inspiré de nombreuses commandes : le tableau de Valenciennes a sans doute été commandé à un peintre flamand, soit par une église valenciennoise, soit directement par le Couvent des Ursulines, où il a été conservé par la suite.

L’histoire de Diane et Actéon fait partie de ces grands mythes à avoir séduit les peintres, de Titien à Rubens. Diane, la déesse chasseresse vierge, est surprise au bain par Actéon, qui se trouve métamorphosé en cerf, puis dévoré par ses propres chiens, comme conséquence de la vengeance de la déesse offensée. La mythologie offre ainsi un prétexte à la représentation de nus féminins, soulignés par le regard du voyeur qu’est Actéon. C’est ce thème séduisant qui peut expliquer la copie, par un peintre flamand du 17e siècle, du tableau du peintre italien Giuseppe Cesari, dit le Cavalier d’Arpin. Cette copie pourrait avoir été réalisée à Paris, où se trouvait le tableau original, appartenant à la collection royale de Louis XIV : on observe dès lors le rôle de la capitale française dans la diffusion de la mode italianisante vers le nord et les Flandres.

Mariée de force par ses parents, Cécile, martyre romaine, convertit son époux qui lui permet de vivre son voeu de virginité. Mais au 5e siècle, le christianisme est encore condamné et sa décapitation est ordonnée – ce n’est qu’au bout de 3 jours le cou à moitié tranché par un bourreau maladroit qu’elle succombe. Avis aux mélomanes, vous connaissiez déjà sûrement sainte Cécile en tant que sainte patronne des musiciens ! C’est pourquoi on la voit accompagnée d’un violon sur lequel sont placés ses doigts. Ses yeux sont tournés vers le ciel et, en extase, elle écoute la musique céleste. Cette représentation est liée au récit de ses noces et notamment à l’évocation d’une musique la menant vers la chambre nuptiale tandis qu’elle chantait Dieu dans son cœur. Cette interprétation suscite de vifs débats et peu s’accordent sur les liens réels qui unissaient sainte Cécile à la musique – il est en fait peu probable qu’elle ait un jour joué de la musique. C’est ici l’extase qui a retenu toute l’attention du copieur et les liens très étroits entre la musique et le sacré.

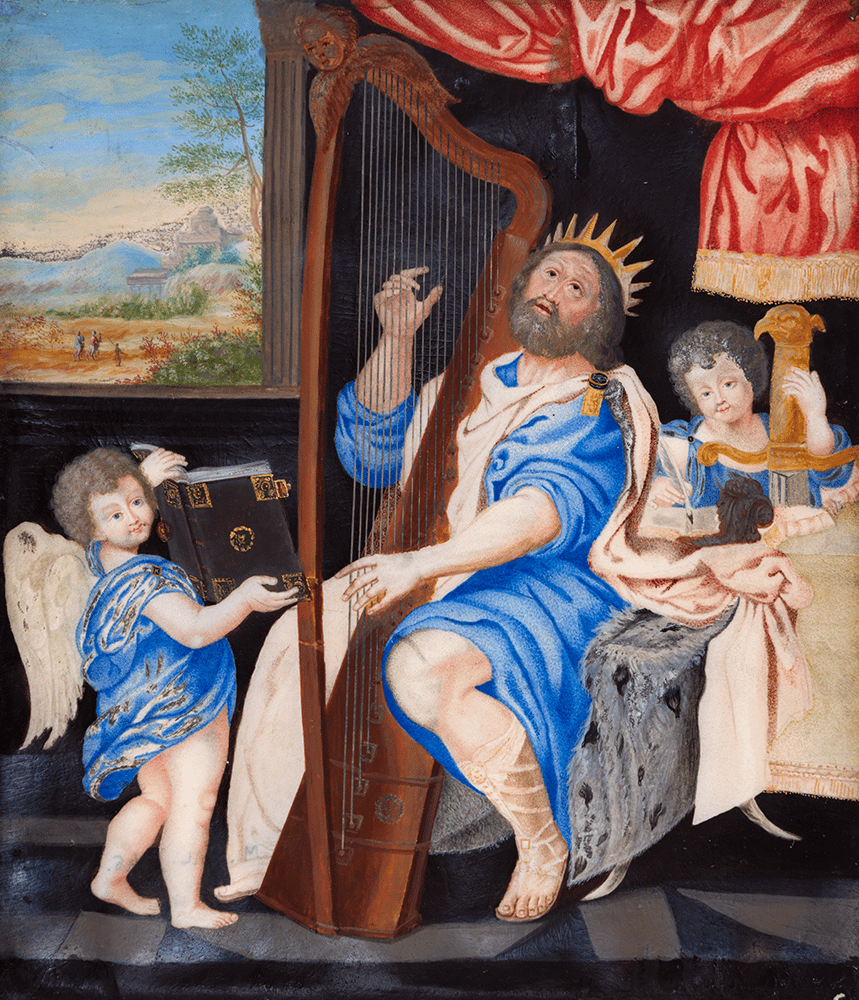

Les conditions de réalisation de cette petite (24 par 22 cm) copie du grand tableau du Dominiquin ne sont pas connues. Toutefois, le format et le matériau laissent supposer une reproduction à destination d’un livre relié, peut-être un recueil de partitions. Alors que l’original fait partie des collections du château de Versailles après avoir appartenu à Louis XIV, cette modeste copie semble avoir connu un itinéraire entre les mains de bibliophiles passionnés. Ainsi, avant d’entrer dans les collections du Musée, elle appartenait à Joseph Bénézech de Saint-Honoré. Maire de Vieux-Condé, celui-ci était également un important collectionneur, d’œuvres comme de livres, dont la collection a été léguée à la bibliothèque de Valenciennes, donnant même lieu à un Musée Bénézech, avant que le fonds rejoigne celui du Musée.

La copie anonyme du Mariage mystique de sainte Catherine, d’après le peintre italien Giovani Francesco Barbieri, dit Guercino, témoigne vraisemblablement des commandes marchandes de copies par des particuliers aisés ou des ordres religieux. Le thème est celui du mariage mystique (c’est-à-dire union spirituelle et non charnelle) de sainte Catherine, symbolisée par l’anneau tenu par l’enfant Jésus et le geste de rapprochement esquissé par la Vierge Marie. Le style délicat signale la première période du peintre, à la suite de sa formation en autodidacte auprès des œuvres du peintre Annibale Caracci. C’est ce qui peut expliquer que le tableau de Valenciennes ait longtemps été attribué au peintre Bartolomeo Schedoni, lui-même probable élève de Caracci. Toutefois, les dates incompatibles ont eu raison de cette attribution, l’œuvre étant datée de 1620 alors que Schedoni décède en 1615 : la version de Valenciennes est probablement d’une main moins experte.

Le Louvre, Bruxelles, Kassel, Vienne, Saint-Pétersbourg, Jérusalem : la multiplicité des versions existantes du Roi boit d’après le maître flamand Jacob Jordaens témoigne de la popularité d’un thème repris par de nombreux peintres. A tel point qu’il est parfois difficile de savoir quel tableau est la copie de l’autre… La version conservée à Kassel, de la main de Jacob Jordaens, est la plus proche de celle de Valenciennes, bien que le tableau de Kassel ait été agrandi par trois fois : il est donc possible que la copie de Valenciennes ait été réalisée entre le deuxième et le troisième agrandissement de l’original, n’intégrant pas les deux couples à gauche. Le succès de ce motif tient sans doute à la popularité de la fête de l’Epiphanie, dont la tradition de la fève désignant le roi est parvenue jusqu’à nous, mais également à l’émergence d’une bourgeoisie fortunée qui se reconnaît dans ces scènes d’intérieur.

La vogue des « singeries », ces tableaux dans lesquels les singes adoptent des postures humaines pour mieux moquer leurs travers, devient une passion dans les peintures flamande et française à partir du 16e siècle. Le motif du salon de coiffure, dans lequel les chats viennent rejoindre les singes, connaît un engouement spécifique à la suite du tableau du maître flamand Abraham Teniers, conservé à Vienne. En effet, si la copie de Valenciennes respecte la composition générale, les nombreuses différences suggèrent que le copiste s’en est inspiré avec liberté ou qu’il a lui-même eu recours à des copies intermédiaires. Le style est lui aussi très différent, suggérant que le succès de ces tableaux réside avant tout dans le caractère insolite du sujet, plus que dans la qualité stylistique.

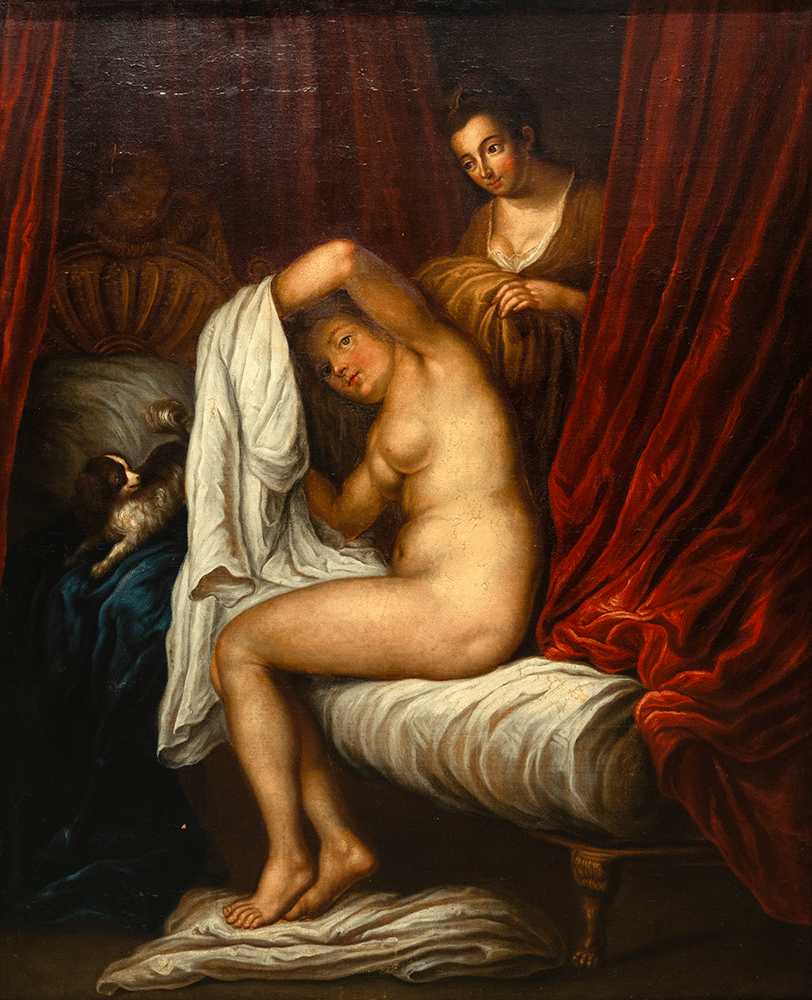

Parfois, la reproduction d’œuvres s’explique simplement par le fait qu’elles plaisaient ! Et dans le cas des nus, souvent aux hommes. Cette femme est assise sur des draps et achève de retirer sa chemise. Au 18e siècle, la toilette, qui jadis n’impliquait pas la notion d’intimité que nous connaissons, se privatise. La chambre était jusqu’alors un espace de sociabilité dans lequel les femmes se lavaient en présence de leurs domestiques et se paraient en compagnie de visiteurs. La naissance d’une nouvelle intimité exalte l’imagination des peintres, alors fascinés par ces moments d’intimité volés. Ils s’amusent à peindre un jeu plus ou moins subtil de voilé-dévoilé dans lequel les femmes se dévêtissent devant un spectateur-voyeur. Ces tableaux correspondaient au goût des hommes riches soucieux de parer leurs cabinets de leurs fantaisies et de leurs fantasmes. Le peintre anonyme a d’ailleurs doublé les dimensions du tableau d’origine… rien que ça !

Cette Tête de jeune homme a longtemps été prise pour une étude préparatoire de Fragonard pour son tableau La leçon de musique. Il s’agit en réalité d’une copie réalisée d’après le tableau par un artiste anonyme. Thème récurrent dans la peinture hollandaise, le motif de la leçon de musique devient au 18e siècle une scène galante prétexte au badinage amoureux si cher à Fragonard de la haute société . Dans une atmosphère rococo et intimiste, le professeur de clavecin profite du moment pour entourer d’un bras assuré sa jeune élève aux joues empourprées. Le regard du chat défie quant à lui le spectateur de venir troubler cette intimité ! Mais c’est l’œil malicieux du jeune homme entreprenant qui a retenu ici toute l’attention du copieur. Il reproduit avec une grande fidélité le visage encore enfantin de ce jeune homme plein d’ambitions.

Copier pour mieux faire connaître

Au 17e siècle, en période de tensions religieuses, à l’heure où de nombreux artistes se mettent au service de la Contre-Réforme face à l’importance croissante du protestantisme, l’épisode de la repentance de saint Pierre connaît un grand succès. En effet, Pierre, disciple de Jésus Christ, l’a renié 3 fois en une nuit ; sa repentance permet à l’Eglise catholique de représenter l’importance de la confession pour les fidèles. Guido Reni s’inscrit dans ce mouvement, et la multiplicité des copies de son tableau témoigne du succès de ce sujet. La version de Valenciennes laisse apparaître d’assez notables différences, ce qui laisse supposer que le peintre n’avait pas lui-même l’original sous les yeux, bien que les conditions de réalisation ne soient pas connues.

Cette gravure de Jan van Londerseel connaît un grand succès auprès de différents peintres, et pourtant… elle est elle-même une copie. En effet, la première représentation de cette basilique Saint-Jean-de-Latran passablement imaginaire est due au peintre peu connu Hendrick Aerts. La gravure de Jan van Londerseel permet sa popularisation par le biais d’artistes plus connus, comme Pieter Neefs I et Hendrick van Steenwijck II. Cette popularité peut s’expliquer par la guerre des images que se livrent alors catholiques et protestants. En effet, les représentations d’intérieurs d’églises sont avant tout une réaction de la Contre-Réforme catholique, suite à la crise iconoclaste qui éclate dans les années 1560, lors de laquelle certains protestants détruisent des représentations religieuses par souci de revenir à un plus grand dépouillement. Toutefois, les protestants s’emparent eux aussi de ce thème : la gravure de Londerseel présente ainsi un clair message anti-papiste dans le texte de la margelle. Cette prise de position disparaît sous le pinceau d’autres peintres, par exemple dans la version de Valenciennes, où le pape Adrien VI apparaît à nouveau de manière respectable sous le dais à gauche.

Cette copie d’un portrait royal relève de ce qui s’appelle aujourd’hui la communication politique : réalisée en 1788, peu avant les troubles révolutionnaires, elle témoigne d’une volonté manifeste de diffusion de l’image du souverain Louis XVI. Les portraits officiels sont alors copiés par des copistes officiels, comme ici un copiste du nom de Fournier, à destination des ambassades ou des salles de conseil municipal. Il s’agit également d’un honneur pour les villes qui reçoivent un portrait : de fait, les archives témoignent de l’empressement de Valenciennes pour recevoir ce portrait. Dès lors, le côté presque « industriel » de ces copies officielles expliquent le peu de fidélité : la copie de Valenciennes paraît effectivement assez pauvre en regard de l’original et laisse apparaître de nombreuses différences dans les détails du costume et du mobilier.

La copie réalisée par René Fache de cette sculpture du 17e siècle se situe à un tournant de l’histoire de la copie, à savoir le début de la copie mécanique, qui participe à la dévalorisation de la copie par rapport à l’original. En effet, il s’agit d’un moulage réalisé directement sur l’original : si cette technique suppose, hier comme aujourd’hui, un vrai savoir-faire technique, elle mobilise peu le talent artistique de René Fache, par ailleurs sculpteur aux Académies de Valenciennes. Ce moulage a probablement été réalisé à l’initiative de Julien Dècle, conservateur du Musée et conseiller municipal, qui souhaite ainsi enrichir les collections de la Société d’agriculture à partir des collections du Musée – avant que la Société d’agriculture n’offre ses collections en retour à la Ville en 1924. Ainsi, sans le savoir, Julien Dècle pose les prémices de la politique active de moulages de la Ville de Valenciennes, qui enrichit aujourd’hui l’espace public de nombreux moulages à partir des oeuvres du Musée.

Le peintre Jean-Baptiste Régnier réalise dans ce trompe-l’œil une copie d’un genre unique ! Croisant la technique traditionnelle de la peinture à l’huile et le médium alors en plein essor de la carte postale, il juxtapose 9 vues des fortifications de Valenciennes, à l’époque même de leur destruction. Pour ce faire, il reprend les images présentées dans l’Atlas valenciennois d’Edouard Mariage, dont l’objectif est de retracer, en cartes et images, l’histoire de la ville de Valenciennes, et en particulier la destruction des fortifications. La porte de Lille y est représentée, sous le même angle, par une photographie de Jules Delsart et une aquarelle de Georges Guillaume. Jean-Baptiste Régnier la reprend, avec une grande fidélité, dans la partie inférieure de ce collage.

À L’ÉCOLE DES MAÎTRES

Si les conditions de réalisation de cette copie sont inconnues, il pourrait bien s’agir d’une histoire de famille ! En effet, Raymond et Paul Balze, frères peintres nés à Rome, sont envoyés par leur père à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, un enseignement complété par leur activité de copiste au Louvre. Elèves d’Ingres, ce dernier leur commande dans la deuxième moitié des années 1830 des copies des Loges du Vatican réalisées par Raphaël. Il est vraisemblable que Raymond Balze ait réalisé cette copie à cette époque : en effet, le portrait du Louvre est alors attribué à Raphaël, et non au Corrège comme aujourd’hui. Le jeune artiste aurait ainsi pu vouloir parfaire sa connaissance de Raphaël avant de partir pour Rome et de réaliser des copies d’une envergure bien supérieure. Toutefois, Raymond Balze s’oriente par la suite vers une carrière d’artiste indépendant, tandis que son frère Paul conserve une activité de copiste.

Au 19e siècle, le Joueur de violon est dans toutes les bouches à Rome ! Alors attribué à Raphaël et exposé au palais Sciarra, il est vanté par les visiteurs de la ville, comme Stendhal, mais aussi par les lauréats du prix de Rome qui profitent de leur séjour à la Villa Médicis pour aller admirer les maîtres. C’est le cas de cette copie par le graveur Adolphe Huot réalisée en 1866 et dédicacée à Constant Moyaux, qui est son condisciple à la Villa Médicis. Depuis réattribué à Sebastiano del Piombo, l’original est retiré de la vue publique en restant dans une collection privée : ainsi, seules d’autres copies, comme celle du Musée du Louvre, sont visibles comme autant de témoignages d’un chef-d’oeuvre caché.

Le peintre valenciennois Henri Coroënne livre ici une copie du personnage central de la guilde des drapiers représentée par Rembrandt, à savoir Willem Doeyenburg, président de la guilde. Bien qu’il ne s’agisse sans doute que d’un exercice, perceptible au changement de format choisissant d’isoler un portrait, il s’agit néanmoins d’une copie très fidèle, ce qui explique probablement pourquoi l’artiste a conservé cette oeuvre jusque dans ses dernières années de vie, avant de la vendre au Musée en 1890.

La Mort de Moïse est la dernière réalisation du peintre néoclassique Alexandre Cabanel lors de son séjour à la Villa Médicis à Rome, qu’il quitte en 1850. Si le peintre est souvent connu pour ses figures féminines d’une sensualité froide, il montre ici les leçons apprises auprès des maîtres italiens, comme Michel-Ange ou Raphaël. De son côté, son contemporain Gustave Crauk, lui-même lauréat du Prix de Rome, est admis à la Villa Médicis en 1851 : cherche-t-il par cette copie à saisir ce qui est attendu de lui à Rome ?

Les Incontournables Antiques

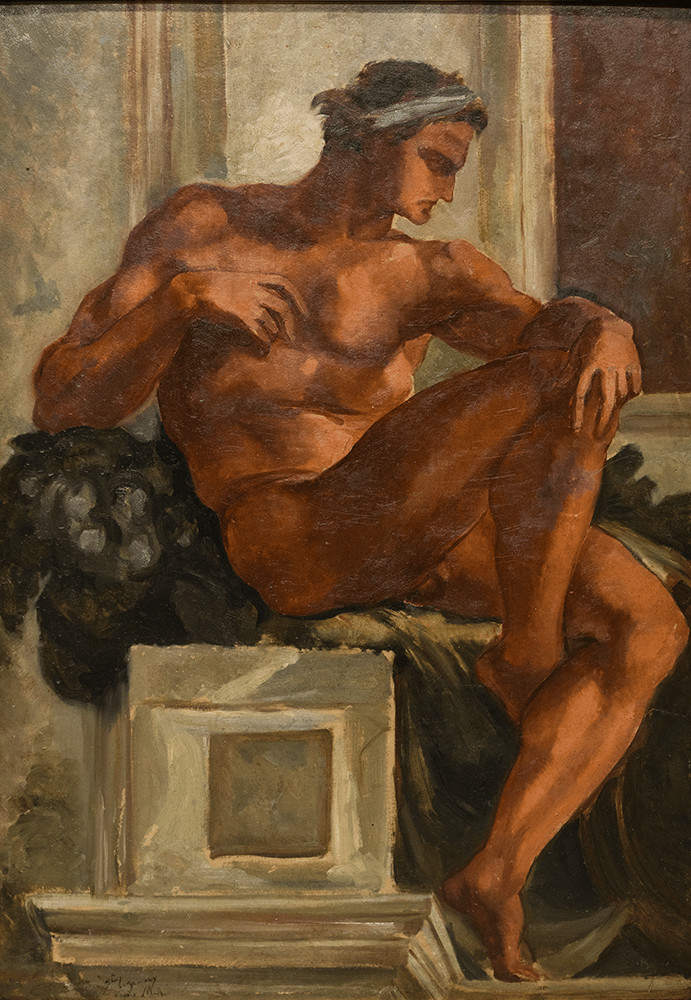

La série d’ignudi décore les fresques de la Chapelle Sixtine commandées par Jules II à Michel Ange. Peints entre 1508 et 1512, les ignudi représentent des figures nues aux attitudes variées faisant référence à la statuaire antique. En séjour à Rome, Jean-Baptiste Carpeaux s’éprend de ces figures masculines colossales qui jurent avec l’Académisme en vigueur. Leurs postures théâtrales et leurs musculatures puissantes confortent le projet esthétique qu’il développe de réinstaurer dans les arts un canon masculin plus grand que nature aux allures sculpturales. Cette étude représente la volonté du peintre de proposer une alternative aux modèles de l’Acdémie en s’inspirant de la grandeur michelangelesque.

L’Esclave rebelle de Michel-Ange a fasciné des générations d’artistes, à la fois pour son expressivité et son caractère inachevé, d’une grande modernité. Initialement prévu pour le tombeau du pape Jules II, L’Esclave rebelle reste finalement inachevé en 1515. Jean-Baptiste Carpeaux, à la suite d’une génération d’artistes romantiques fascinés par Michel-Ange, se confronte à son tour au maître, notamment dans son travail sur l’anatomie et le volume de la musculature. C’est ainsi qu’il dessine les oeuvres de Michel-Ange présentes au Musée du Louvre à de nombreuses reprises, revenant souvent aux mêmes sculptures : ses carnets des années 1864-1865 permettent de suivre presque pas à pas son cheminement au milieu des oeuvres du musée, et sa recherche du mouvement en sculpture.

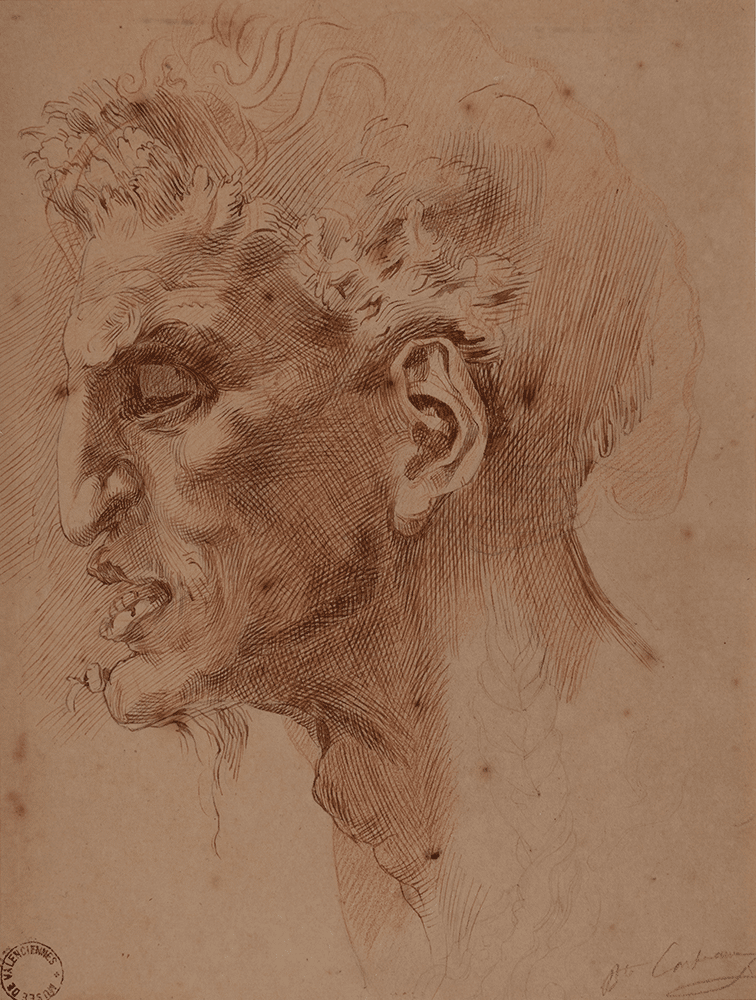

Le faune et le satyre sont des personnages très souvent représentés dans l’histoire de l’art. Si, à l’origine, le faune est le dieu de la fécondité, des troupeaux et des champs, les attributs qu’on lui confère dans l’imagerie antique l’assimilent au satyre. Il s’agit d’êtres hybrides mi-homme mi-chèvre commandés par un appétit sexuel insatiable, leur amour du vin et de la musique. Ces créatures de pulsions fascinent les peintres qui en font l’expression de la brutalité et du vice. Carpeaux se saisit de cette esthétique pour réaliser son Ugolin, héros de La Divine comédie contraint de devoir choisir entre mourir ou dévorer ses enfants. Il est influencé dans ses études préparatoires par un dessin de Michel-Ange représentant une tête de satyre à la plume par fines hachures croisées. Le degré de fidélité à l’original est aussi impressionnant que les traits et l’expression que l’on retrouve sur le visage de l’Ugolin sculpté.

Si l’activité intense de Jean-Baptiste Carpeaux en tant que copiste dans les musées est attestée, la perte de fidélité de cette copie d’après un Autoportrait de Rembrandt s’explique sans doute par une exécution d’après une reproduction. Il est possible que Carpeaux ait été sensible à certaines similarités entre son parcours et celui de Rembrandt : tous deux ont réalisé des autoportraits à différents moments de leur vie. Cet autoportrait de Rembrandt est réalisé à l’époque de son mariage, de même que Carpeaux réalise un Autoportrait dit « de fiançailles » : autant de points communs susceptibles d’avoir poussé Carpeaux hors de ses habitudes, et de l’avoir convaincu de conserver cette copie jusqu’à la fin de sa vie.

Les copies croquées sur le vif par Jean-Baptiste Carpeaux lors de ses visites dans les musées sont nombreuses ; deux éléments distinguent toutefois cette copie du chef-d’œuvre de Pierre-Paul Rubens. D’une part, il s’agit d’une esquisse plus ambitieuse réalisée à l’huile, plutôt qu’un simple croquis. D’autre part, si Carpeaux copie fréquemment au Musée du Louvre, Le Martyre de saint Etienne est conservé au Musée de Valenciennes à partir de 1839 : il constitue dès lors un objet de pèlerinage pour le peintre à chaque retour dans sa ville natale. Sa fille Louise Clément-Carpeaux rapporte même que son père contemplait le tableau en se couchant à même le sol. Si le style est celui, rapide et imprécis, d’une esquisse, la composition est reprise avec une grande fidélité ; en revanche, les tons rouges-bruns sont plus proches de la palette habituelle de Carpeaux.

Entre Hommage et Création

Les différences entre l’original et la copie sont on ne peut plus évidentes : le groupe familial passe de la campagne à la ville, et devient une « Sainte Famille » en la présence de Joseph ! Ce tableau du peintre flamand Michiel Coxcie permet de saisir le caractère tout relatif de l’original par le passé : le peintre puise librement dans un répertoire iconographique existant en invitant les figures de Léonard dans un nouvel environnement. Il propose de cette façon une réinterprétation « nordique » de l’original, par des tons plus froids et une grande précision du trait. Le tableau de Léonard acquiert une grande réputation avant même d’être terminé, et il est probable qu’une copie d’un état préparatoire ait été présente à Anvers, permettant à Coxcie de le copier. Certains détails (voile de sainte Anne, sandales, etc.) permettent de savoir que le peintre flamand a copié une version préparatoire, plutôt que d’avoir accès à l’oeuvre achevée aujourd’hui exposée au Musée du Louvre. Cette oeuvre, longtemps attribuée au peintre flamand Jan Van Hemessen, vient d’être réattribuée à Michiel Coxcie à l’occasion de son dépôt au Musée de Flandre.

Cette représentation de la sculpture en bronze de Benvenuto Cellini, tour de force technique autant que chef-d’œuvre de l’art de la Renaissance, s’inscrit de manière classique dans le parcours des artistes lauréats du Prix de Rome partis en Italie pour parfaire leur formation. Les jeunes artistes sont invités à observer les maîtres ; c’est ainsi que le maître de Jules Machard lui écrit : « Voyez beaucoup, voyagez beaucoup aussi et compter six mois de l’année à peindre et six mois à penser et voir sont une bonne distribution du temps. » Le Persée fait partie des références communément admises, et Jules Machard consacre une peinture de grand format au même thème en 1870. Toutefois, dans cette aquarelle prise sur le vif, le jeune peintre n’obéit pas qu’à un exercice formel mais restitue également une atmosphère et des jeux d’ombres, relevant de la réinterprétation et de l’hommage au maître, plus que de la simple copie.

En grande partie légendaire, l’histoire de Béatrice Cenci défraie la chronique du 16e siècle à Rome : fille d’un aristocrate qui la maltraite, elle finit par assassiner son père ; tous les complices sont condamnés à mort. Par sa beauté, sa jeunesse, Béatrice Cenci devient ainsi l’incarnation de l’innocence martyrisée. Le portrait réalisé par Guido Reni, en prison d’après la légende, fait date dans l’iconographie de l’héroïne, à tel point que les représentations récentes, dans la photographie puis au cinéma, reprennent les mêmes codes : coiffure, regard, posture. Si les artistes romantiques du 19e siècle y voient une héroïne romanesque, le peintre Jacques François Momal semble avoir été sensible à l’idéal de pureté représenté par ce tableau. Ainsi, d’un point de vue formel, plus encore que la fidélité à l’original, ce qui semble intéresser Momal est l’innocence : la moue candide des lèvres est renforcée, les yeux sont grand ouverts, les cils dessinés.

Cette oeuvre a été imaginée par le sculpteur Barthélémy Verboeckhoven, dit Fickaert, à partir de la série des Descentes de Croix de Pierre-Paul Rubens, peintes au cours des années 1610. A la suite de l’exemplaire initial destiné à la cathédrale d’Anvers, Rubens a réalisé des déclinaisons, conservées dans plusieurs villes : Arras, Lille, Saint-Omer, Saint-Pétersbourg. Le Musée des Beaux-Arts de Valenciennes en conserve une version peinte pour l’église Notre-Dame de la Chaussée de Valenciennes, aujourd’hui détruite. Verboeckhoven n’en fait pas une copie exacte, mais lui rend hommage par le style : l’anatomie et le mouvement des corps ainsi que les lignes de force de la composition sont rubéniennes. Cette sculpture a été réalisée avec un grand savoir-faire technique par la manufacture de porcelaine de Valenciennes. Cette virtuosité est telle qu’un second exemplaire de cette sculpture a appartenu à Louis XVI et se trouve aujourd’hui au Château de Versailles !

Des œuvres d’Antoine Watteau sans être de sa main : c’est ce que propose le Recueil des figures de différents caractères, plus connu sous le nom de « Recueil Julienne », qui réunit, à l’initiative du mécène et collectionneur Jean de Jullienne, les plus grands artistes à la suite de Watteau. C’est ainsi que les œuvres de Watteau sont réinterprétées par la gravure, contribuant à la gloire posthume de Watteau. L’Indifférent est si représentatif de Watteau et de l’indolence des fêtes galantes que le Musée de Valenciennes ne possède pas moins de deux copies, qui se veulent toutes deux des hommages à l’original plutôt que de simples imitations. Avec François Boucher, qui n’en est alors qu’à ses débuts en tant qu’artiste, la composition connaît une grande simplication : si les coloris sont abandonnés, le dessin se concentre sur l’élégance des traits et de la posture. Le renversement en miroir signale la reproduction par gravure, le procédé de l’impression forçant à dessiner de manière renversée par rapport au résultat.

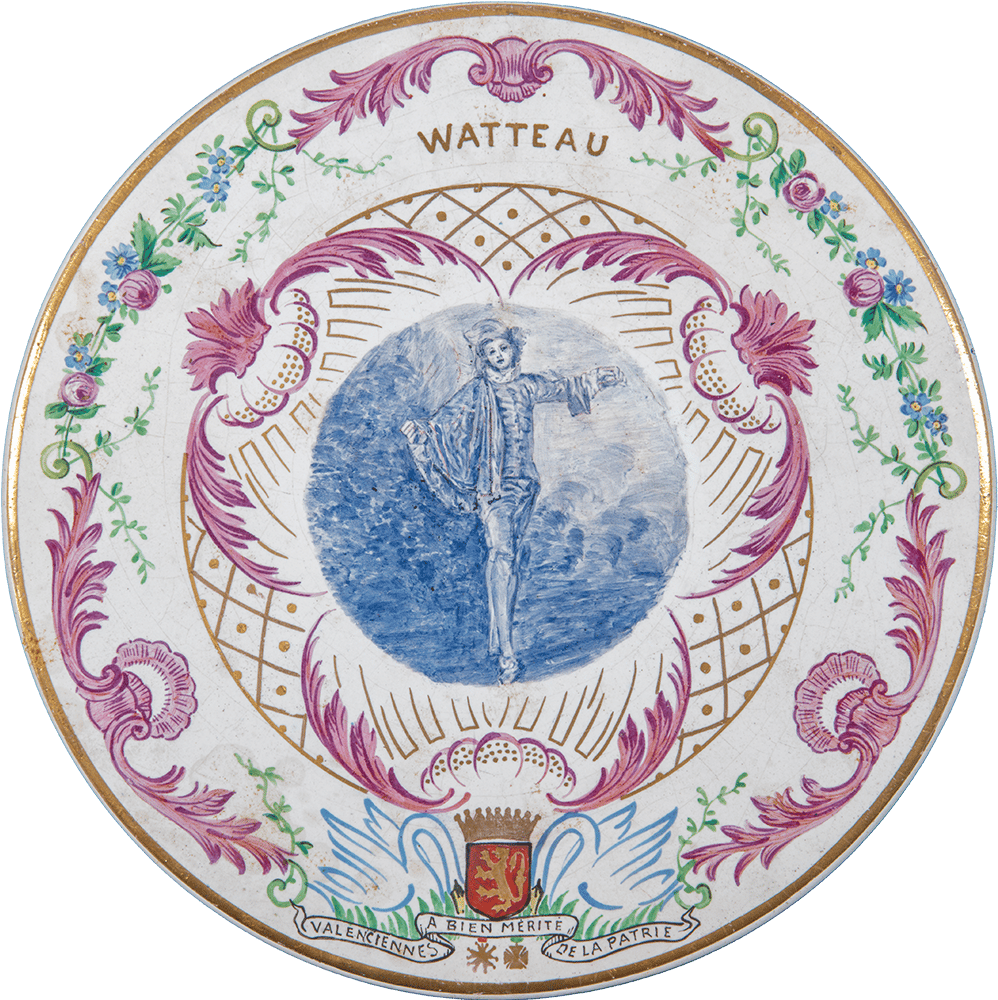

Valenciennois de cœur, le peintre Gustave Bonel a vécu son déménagement en région parisienne comme un exil. Il réalise à la fin de sa vie une série d’assiettes en hommage aux grands artistes de Valenciennes, parmi lesquels Antoine Watteau. Chaque œuvre est accompagnée de la devise de Valenciennes. L’Indifférent est si représentatif de Watteau et de l’indolence des fêtes galantes qu’il a créées dans ses tableaux que le Musée de Valenciennes ne possède pas moins de deux copies, qui se veulent toutes deux des hommages à l’original plutôt que de simples imitations. Au contraire de la gravure réalisée par François Boucher, Gustave Bonel conserve dans cette porcelaine les couleurs de l’original et propose même un élargissement du paysage à l’arrière-plan ; la finesse du trait est en revanche altérée par le médium.

Cette gravure de Louis Surugue d’après Antoine Watteau est intéressante en ce qu’elle date du vivant du peintre, contrairement à la grande majorité des gravures d’après Watteau ; le projet de copie a vraisemblablement bénéficié de l’assentiment de l’artiste. Le sujet témoigne du goût du peintre pour les personnages de la commedia dell’arte, dont il est le grand introducteur en peinture. Les vers ajoutés à la gravure, s’ils ne sont pas de Watteau, témoignent bien de la confusion entre le théâtre et la vie qui règne dans nombre de ses oeuvres :

« Arlequin, Pierrot et Scapin

En dançant ont l’âme ravie,

Pendant que le fourbe Crispin

En conte à la jeune silvie

Ce que t’offre ici le pinceau,

Quoique pris de la Comédie,

N’est que trop souvent le tableau

De ce qui se passe en la vie. »

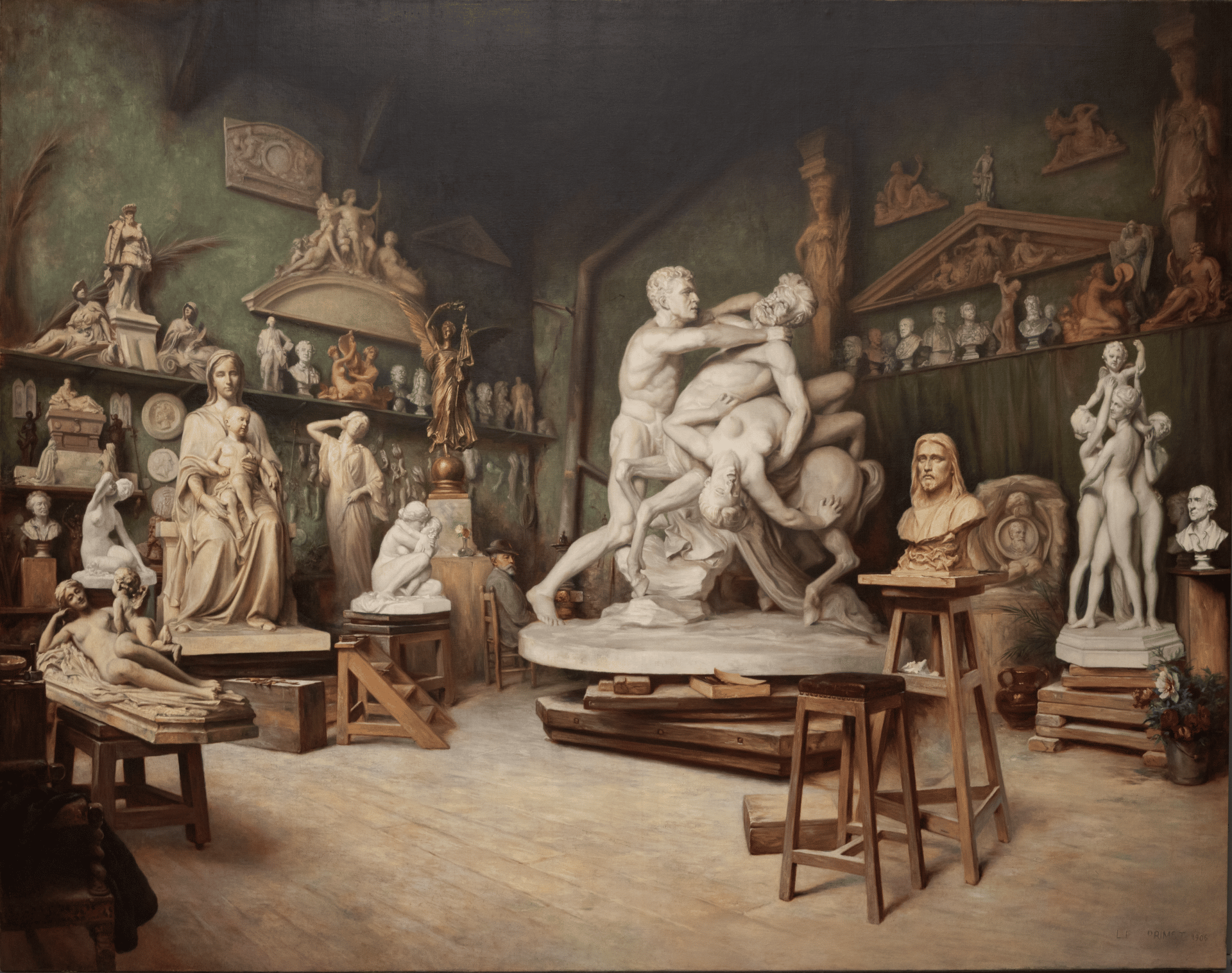

Le sculpteur d’origine valenciennoise Gustave Crauk inaugure en 1903 dans sa ville natale un musée rassemblant son œuvre. C’est pour ce musée à son nom qu’il commande à l’un de ses contemporains, le peintre Louis Frédéric Verrimst, une vue de son atelier à Paris. C’est toutefois sa veuve qui mène le projet à son terme car Gustave Crauk meurt en novembre 1905, après avoir vu l’esquisse du tableau, mais avant l’achèvement du grand format en 1906. Si l’esquisse est toujours dans la famille Verrimst, le tableau commandé par Crauk entre au Musée Crauk au 1907. On y reconnaît nombre d’œuvres conservées au Musée de Valenciennes : La Jeunesse et l’Amour, La Source, Le Matin, Le Baiser de l’Amour, Le Tombeau de Jules Machard, Les Trois Grâces portant l’Amour… et bien sûr, au centre, le groupe du Combat du Centaure, derrière lequel apparaît discrètement le sculpteur. Le Combat du Centaure apparaît ici dans sa grande version en marbre, achevée en 1899 et destinée à la mairie du 6e arrondissement de Paris, tandis que le Musée en conserve deux versions plus petites, en plâtre et bronze.

Fin du vote le 31 Octobre 2022 !

VOIR TOUTES LES OEUVRES ICI